アサブロで見出しを付けるとどうなるかテスト ― 2018/10/01

すごい今さらですが、アサブロでは「記事の記述方式」というのがあって、「そのまま」と「HTML」と「Wiki」というのが選べます。

HTMLはむかしむかし、ホームページを作っていた時代にすこし学びましたが、ブログというものが世に出るようになって、こちらに移行してきてからは、すっかり忘れました。

どれぐらいかというと、いま書いている記事本文を表示するためのタグって何だったっけ??というくらい忘れています。

それで、いまさらですが、タグを使って書いてみよう。というのが今回の記事です。

「いきなりですけど、テストしま~す」ってやつです。

一番使いたいのは、見出しタグなので、「h1」~「h6」までがどのように表示されるのかチェックします。(ほんと今さらだな…)

h1タグ

これがh1タグだ!

h2タグ

これがh2タグだ!

h3タグ

これがh3タグだ!

h4タグ

これがh4タグだ!

h5タグ

これがh5タグだ!

h6タグ

これがh6タグだ!

というわけで、アサブロの見出しタグが分かりました。

ただデカくなるだけなんですね。まぁ太字にもなってますが。

もうちょっとデザイナブルな感じを期待していたので、ちょっと残念です。

どうしよう、いちいち面倒だから、使うのやめようか(はや)w

それとも何か、ちがうタグとかがあるのかな…。

HTMLの勉強か…。20代の頃がなつかしいな。

システム手帳でバレットジャーナルごっこ始めました ― 2018/10/08

これまでずっとシステム手帳なのですが、相変わらずこの時期は綴じ手帳が気になります。

毎年やってる「教師手帳」リフィルの作成と印刷が面倒になってきて、既製のリフィルで似たようなのはないものかと探したりもしています。

さらに最近は、シンプルな記号で記入をしたり、記入フォーマットをおしゃれに自作したりする「バレットジャーナル」も気になります。

「Pintarest」でいろんな人のバレットジャーナルの写真を見ています。見ているだけでも楽しいです。

以前よく見ていた「ほぼ日」の使い方とも、雰囲気が違いますよね。

コクヨの「システミック」とかついつい調べてしまうのですが、システム手帳をやめて綴じ手帳やノートに移行しよう!という誘惑に乗らないように気を付けています。

そこでシステム手帳の「ライフログ」ノートのなかで、バレットジャーナルみたいなことをして遊ぶことにしました。

ライフログは、平日は1日でA5サイズに2ページ分くらいの記入があります。

イベントのない平凡な土日だと1ページ。旅行とかイベントがあれば、複数ページになります。

今までは8桁の日付スタンプを捺していました。これで1日の区切りができます。

そんなわけで、1ヶ月のページ数も月によってまちまちなので、区切りがあるといいのかなと以前から感じていました。

そこで、ひと月の区切りとして、もう1ページを増やすことにしました。

月の区切りに、バレットジャーナルで言うところの「カバーページ(表紙)」を作ることにしました。

バレットジャーナルでは新しい月が来ることを歓迎して「Hello October」と描いたりするようです。

他にもマステで他のページと差別化するとか、その月のイメージのイラストを描くとか、Pintarestから学んだ知識を生かして、作り込んでみます。

表紙らしくその月のカレンダーが欲しいかな、と思ってシール用紙に今年と来年のぶんの小さなカレンダーを印刷しました。シールなので、表紙のどこに貼っても大丈夫です。

しゃかしゃかすること数十分。とりあえず、できました。

初めてだから、上手とか上手じゃないとか、気にしません。楽しかったからいいのです。

10月はやっぱりハロウィンでしょ、と思ったので、黒とオレンジと紫で描きました。

カボチャはもうちょっと何とかならないかな(笑)

「October」のカリグラフィーはパソコンで探したのを見ながら写しました。ちょっと「er」のバランスが悪いですね。

そもそも最初の「Hello」のスペルを「Hellow」にしてしまった時点で、あせりました。

わかりますか?「w」をごまかすために、黒いガーランドにしました(笑)ていうかwていうか▼▼(泣)

イラストにしてもカリグラフィーにしても、もっともっとたくさん描いて上手になりたいですね。

表紙ができたので、次はどんなフォーマットのページを足そうかな?と考えています。

単純なデイリーだったライフログがちょっとずつ進化しそうです。

こういう使い方ができるのが綴じ手帳やノートではなくシステム手帳を使うメリットですね。(と言って、自分の物欲を抑える)

(追記)バレットジャーナルごっこと表記したのは、本来のバレットジャーナルの使い方、書き方とはちがい、その派生形?であるオシャレを気にしたページ作りの方をマネしようとしているからです。バレットジャーナルそのものについては別に調べてください(他力本願)

理科主任としての3つのミッション ― 2018/10/10

今年度は理科主任をやっています。

昨年度まで小規模校で一人で全てやっていたので、他の理科の先生方と一緒に仕事ができるのは久しぶりです。

今年度、主任としてのミッションを3つ考えました。

(1) 理科室、理科準備室をきれいにする。

(2) 理科部会回覧板をつくる。

(3) 理科通信を発行する。

(1)の理科準備室については、どこの学校に行っても同じです。

本校も目にあまる状況です。

理科の先生が多いと、共通理解するのが難しいので、こうなるのも分かります。

そこで、最初の教科部会で「理科準備室をきれいにして、コーヒーを飲めるようにしましょう。」と話しました。

これがウケたようで、先生方が少しずつ何とかしようと動き出しました。

今は学校で設定された教科部会のときに、みんなで1時間くらい片付けをやっています。

これまで数回のトライでだいぶマシになりました。

そろそろ美味しいコーヒーを準備してもいいかもしれません。

(2)の回覧板については、思い返せば以前もやっていた気がします。

理科に関する通知が主任に回されてきますが、主任どまりにしてはいけないと思います。

校外研修のお知らせなど、他の先生方にも伝えるようにしています。それらの文書をバインダーに挟んで回覧します。

ついでに、

予算、薬品、備品、消耗品についての相談、

校内研修(現職教育)についての連絡、

理科室の使い方や授業内容の相談、

研修のアイデア出しなどについて、

私の考えを書いたり、先生方が書き込めるようにしたりする紙をつけています。

大規模校で複数教員がいると、実はなかなかコミュニケーションが取れない、取っている余裕がないというのが正直なところです。

それを解消するために考えたのが教科部会回覧板です。

(3)の理科通信については、生徒の学力向上の基礎の基礎として、生徒の興味、関心を高めるために始めました。

本当は各先生が作って、全校生に配付するのが理想かもしれません。

しかしスタートの時点では、

どうしても先生方の負担感が大きいこと。

生徒の大半は読まずにゴミにすること。

を考えて小さく始めることにしました。

私一人で作って、理科室前の壁に貼っていくことにしました。

10枚くらい貼ったら、バックナンバーとしてファイルに綴じて、後からでも読めるようにしています。

さっそく理科室を利用するクラスの生徒が見ていたり、休み時間や掃除の後に読んでいる生徒を見かけることができました。

実は隠し玉があって、冬休みに科学実験教室を開こうかと考えています。

時間とか予算とか懸案事項は多いのですが、小さな学校でできていたことを、大きな学校でも諦めたくはありません。

先生方の反応も悪くはなかったので、先生方の協力も得ながら、チャレンジしたいと思います。

以上、理科主任としてやっている仕事でした。

昨年度まで小規模校で一人で全てやっていたので、他の理科の先生方と一緒に仕事ができるのは久しぶりです。

今年度、主任としてのミッションを3つ考えました。

(1) 理科室、理科準備室をきれいにする。

(2) 理科部会回覧板をつくる。

(3) 理科通信を発行する。

(1)の理科準備室については、どこの学校に行っても同じです。

本校も目にあまる状況です。

理科の先生が多いと、共通理解するのが難しいので、こうなるのも分かります。

そこで、最初の教科部会で「理科準備室をきれいにして、コーヒーを飲めるようにしましょう。」と話しました。

これがウケたようで、先生方が少しずつ何とかしようと動き出しました。

今は学校で設定された教科部会のときに、みんなで1時間くらい片付けをやっています。

これまで数回のトライでだいぶマシになりました。

そろそろ美味しいコーヒーを準備してもいいかもしれません。

(2)の回覧板については、思い返せば以前もやっていた気がします。

理科に関する通知が主任に回されてきますが、主任どまりにしてはいけないと思います。

校外研修のお知らせなど、他の先生方にも伝えるようにしています。それらの文書をバインダーに挟んで回覧します。

ついでに、

予算、薬品、備品、消耗品についての相談、

校内研修(現職教育)についての連絡、

理科室の使い方や授業内容の相談、

研修のアイデア出しなどについて、

私の考えを書いたり、先生方が書き込めるようにしたりする紙をつけています。

大規模校で複数教員がいると、実はなかなかコミュニケーションが取れない、取っている余裕がないというのが正直なところです。

それを解消するために考えたのが教科部会回覧板です。

(3)の理科通信については、生徒の学力向上の基礎の基礎として、生徒の興味、関心を高めるために始めました。

本当は各先生が作って、全校生に配付するのが理想かもしれません。

しかしスタートの時点では、

どうしても先生方の負担感が大きいこと。

生徒の大半は読まずにゴミにすること。

を考えて小さく始めることにしました。

私一人で作って、理科室前の壁に貼っていくことにしました。

10枚くらい貼ったら、バックナンバーとしてファイルに綴じて、後からでも読めるようにしています。

さっそく理科室を利用するクラスの生徒が見ていたり、休み時間や掃除の後に読んでいる生徒を見かけることができました。

実は隠し玉があって、冬休みに科学実験教室を開こうかと考えています。

時間とか予算とか懸案事項は多いのですが、小さな学校でできていたことを、大きな学校でも諦めたくはありません。

先生方の反応も悪くはなかったので、先生方の協力も得ながら、チャレンジしたいと思います。

以上、理科主任としてやっている仕事でした。

ダイソーでグルーガンを買いました。 ― 2018/10/13

ダイソーで、グルーガンを買ってきました。

200円でグルーガン本体と、100円でノリ20本を購入できました。

こんなアイテムがこんな格安で手に入るんですね。

きっかけは家族旅行に行ったときの、ホテルのサービスにあったクラフト教室でした。

そのなかで、手鏡やカチューシャにフェイクフラワー(プリザーブドフラワー)なんかをグルーガンで貼り付けてデコるところがあり、父と娘で挑戦してきました。

カチューシャに、娘が選んだ花を、娘が決めた場所と向きに、グルーガンでペタペタと貼り付けていきました。

娘の手となる父です。

娘も楽しかったようですが、私も初グルーガンに感心しました。(見たことはあったけど、使ったのは初めて。)

うちの長女さんは「ものづくり」が大好きで、しょっちゅう私に「なんか作ろう」と声を掛けてきます。

「なんか」の「何か」は、こちらから聞き出さなければいけません。これがなかなか手こずります。

「何を作りたいの?」

「んー、自動販売機!」

「んー、ランドセル!」

「んー、変身アイテム!」

「んー、ゲームセンターで遊んだやつ!」

「んー、このあいだテレビで見たやつ!」

後半はもう難解です。一緒に遊んだり、行ったりしたならまだ分かります。

しかし、観てもいないテレビで出てきた「あれを作りたい。」と言われても、困ってしまうのです。

最近は夏休みで一緒にテレビを観られるようになってました。

おかげで「英語であそぼ!」に出てくる「博士の実験装置」がお気に入りだということも分かってきて、密かに調べたりしました。

工作の初めのきっかけは、新聞紙を丸めて輪っかにしてカラフルな折り紙をノリで貼り付けて、ドーナツを作ったことだったように思います。

これでしばらく「ドーナツ屋さんごっこ」をして遊びました。さすがに、こんなに楽しむならということで、その後は既製品を買うことにしました。

最近は娘も一人で作りたくなったのか、家のなかで材料を集めて「ノートパソコン」を作っていました。お菓子の箱に紙を貼ってそこに覚えたてのひらがなを書いて作りました。

娘のアイデア力と創作意欲と実行力に感心しています。

色彩感覚や手先の器用さや段取り力にはまだまだ課題がありますが、それもこれから良くなるはずです。

そんなわけで、この彼女の良さを伸ばすために、使える道具は増やしておこうと思ったわけです。

もちろん自分でも使えます。

はんだごてとかタッカーとか段ボール用ノコギリとか、ちょっとした工作道具が揃っていくのは、工具箱が好きだった少年の心を満たしてくれます。

(中年の心、の間違いか笑)

200円でグルーガン本体と、100円でノリ20本を購入できました。

こんなアイテムがこんな格安で手に入るんですね。

きっかけは家族旅行に行ったときの、ホテルのサービスにあったクラフト教室でした。

そのなかで、手鏡やカチューシャにフェイクフラワー(プリザーブドフラワー)なんかをグルーガンで貼り付けてデコるところがあり、父と娘で挑戦してきました。

カチューシャに、娘が選んだ花を、娘が決めた場所と向きに、グルーガンでペタペタと貼り付けていきました。

娘の手となる父です。

娘も楽しかったようですが、私も初グルーガンに感心しました。(見たことはあったけど、使ったのは初めて。)

うちの長女さんは「ものづくり」が大好きで、しょっちゅう私に「なんか作ろう」と声を掛けてきます。

「なんか」の「何か」は、こちらから聞き出さなければいけません。これがなかなか手こずります。

「何を作りたいの?」

「んー、自動販売機!」

「んー、ランドセル!」

「んー、変身アイテム!」

「んー、ゲームセンターで遊んだやつ!」

「んー、このあいだテレビで見たやつ!」

後半はもう難解です。一緒に遊んだり、行ったりしたならまだ分かります。

しかし、観てもいないテレビで出てきた「あれを作りたい。」と言われても、困ってしまうのです。

最近は夏休みで一緒にテレビを観られるようになってました。

おかげで「英語であそぼ!」に出てくる「博士の実験装置」がお気に入りだということも分かってきて、密かに調べたりしました。

工作の初めのきっかけは、新聞紙を丸めて輪っかにしてカラフルな折り紙をノリで貼り付けて、ドーナツを作ったことだったように思います。

これでしばらく「ドーナツ屋さんごっこ」をして遊びました。さすがに、こんなに楽しむならということで、その後は既製品を買うことにしました。

最近は娘も一人で作りたくなったのか、家のなかで材料を集めて「ノートパソコン」を作っていました。お菓子の箱に紙を貼ってそこに覚えたてのひらがなを書いて作りました。

娘のアイデア力と創作意欲と実行力に感心しています。

色彩感覚や手先の器用さや段取り力にはまだまだ課題がありますが、それもこれから良くなるはずです。

そんなわけで、この彼女の良さを伸ばすために、使える道具は増やしておこうと思ったわけです。

もちろん自分でも使えます。

はんだごてとかタッカーとか段ボール用ノコギリとか、ちょっとした工作道具が揃っていくのは、工具箱が好きだった少年の心を満たしてくれます。

(中年の心、の間違いか笑)

カリグラフィーを見よう見真似で練習する ― 2018/10/14

スティーブン・ジョブズがアップルコンピュータを作るときに、美しい書体(フォント)を入れた話は有名ですね。

カリグラフィーを現代でも大事に扱うのは、このアップルの影響が大きいんじゃないかなーなんて勝手に思っています。

スタンフォード大学でのスピーチにある

「Stay Hungry, Stay Foolish.」

(ハングリーであれ、愚か者であれ)」

の有名な一節ですね。

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=XQB3H6I8t_4

ちなみに、このカリグラフィーを何て表記するといいのでしょうか。

カリグラフィー、レタリング、フォント、いろいろな言い方があって、どれがいいのか、どう違うのかよく分かっていません。

調べるのは後回しにして、今回はごちゃ混ぜでいきます。

パソコンで写真集とかを作っていた学生時代は、ネットでフリーのフォントを見つけてはインストールしていました。

書体によって感じ方が違う。かっこいい、かわいい、おしゃれ、おもしろい、感じ方が違うことが面白かったです。

その後、フォントを入れすぎるとパソコンが重くなることを知りました。

社会人になると写真集を作る機会が減りました。

仕事をするようになると、読みやすいフォントを探すくらいでした。

現在では、文書に使用するフォントを指定されてしまうので、フォントで遊び心を発揮することもできなくなりました。

しかし、最近になって手帳に手書きするときに、おしゃれにカッコよく書きたいななんて思うことが増えました。

子供が生まれて、写真集を作る余裕はなくても、一枚で完結するスクラップブッキングなら作れそうだなと思いました。

Pinterestや書籍で、スクラップブッキングやバレットジャーナルを見た影響は大きいですね。

そしてそこに、自分で描いた手書きの文字が欲しくなりました。

そんなわけで、あらためてカリグラフィーについて学び始めています。

以前はパソコン上でのフォントへのこだわりでしたが、今は手書きでマスターしたいと思っています。

まぁ学ぶというより、真似ぶですね。カリグラフィーには理論や背景があることも分かったのですが、その歴史はとりあえず後でいいかなと。

手帳やスクラップブッキングで、カリグラフィーを上手に使いこなせるようになりたいですね。

どうも、私がやろうとしていることは、パソコンでフォントを見て、カリグラフィーをレタリングしようとしている。ということらしいです。

調べてみました。

【カリグラフィー】

ギリシャ語でCALLI(美しい)、GRAPHEIN(書くこと)から「美しく描く」という意味

カリグラフィーペンを使って、斜め45度にペンの角度を固定するなどの作法にしたがって書く。二度書きはしない。

【レタリング】

特定のメッセージや文字列を表現に合わせてデザインする方法

欧文字、和字にかかわらず、文字の形をデザインして、清書する。

輪郭を決めて、中を塗りつぶして清書する。

【フォント】

一つ一つの文字を制作し、それをフォントのセットとして使用すること。

カリグラフィーを現代でも大事に扱うのは、このアップルの影響が大きいんじゃないかなーなんて勝手に思っています。

スタンフォード大学でのスピーチにある

「Stay Hungry, Stay Foolish.」

(ハングリーであれ、愚か者であれ)」

の有名な一節ですね。

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=XQB3H6I8t_4

ちなみに、このカリグラフィーを何て表記するといいのでしょうか。

カリグラフィー、レタリング、フォント、いろいろな言い方があって、どれがいいのか、どう違うのかよく分かっていません。

調べるのは後回しにして、今回はごちゃ混ぜでいきます。

パソコンで写真集とかを作っていた学生時代は、ネットでフリーのフォントを見つけてはインストールしていました。

書体によって感じ方が違う。かっこいい、かわいい、おしゃれ、おもしろい、感じ方が違うことが面白かったです。

その後、フォントを入れすぎるとパソコンが重くなることを知りました。

社会人になると写真集を作る機会が減りました。

仕事をするようになると、読みやすいフォントを探すくらいでした。

現在では、文書に使用するフォントを指定されてしまうので、フォントで遊び心を発揮することもできなくなりました。

しかし、最近になって手帳に手書きするときに、おしゃれにカッコよく書きたいななんて思うことが増えました。

子供が生まれて、写真集を作る余裕はなくても、一枚で完結するスクラップブッキングなら作れそうだなと思いました。

Pinterestや書籍で、スクラップブッキングやバレットジャーナルを見た影響は大きいですね。

そしてそこに、自分で描いた手書きの文字が欲しくなりました。

そんなわけで、あらためてカリグラフィーについて学び始めています。

以前はパソコン上でのフォントへのこだわりでしたが、今は手書きでマスターしたいと思っています。

まぁ学ぶというより、真似ぶですね。カリグラフィーには理論や背景があることも分かったのですが、その歴史はとりあえず後でいいかなと。

手帳やスクラップブッキングで、カリグラフィーを上手に使いこなせるようになりたいですね。

どうも、私がやろうとしていることは、パソコンでフォントを見て、カリグラフィーをレタリングしようとしている。ということらしいです。

調べてみました。

【カリグラフィー】

ギリシャ語でCALLI(美しい)、GRAPHEIN(書くこと)から「美しく描く」という意味

カリグラフィーペンを使って、斜め45度にペンの角度を固定するなどの作法にしたがって書く。二度書きはしない。

【レタリング】

特定のメッセージや文字列を表現に合わせてデザインする方法

欧文字、和字にかかわらず、文字の形をデザインして、清書する。

輪郭を決めて、中を塗りつぶして清書する。

【フォント】

一つ一つの文字を制作し、それをフォントのセットとして使用すること。

消しゴムハンコ始めました。 ― 2018/10/15

夏休みに娘を連れて、ダイソーに行っていきました。

そこで自分で欲しかったアイテムをいくつか買ってきました。

その一つが、消しゴムはんこの材料です。

消しゴムはんこの板1枚

クラフトカッター1本

トレーシングペーパー1セット

子供たちが寝静まらないとできないので、なかなか作り始められませんでしたが、ある夜そのチャンスがやってきました。

作りたいデザインはとりあえず決まっていました。

(土)

です。

これがうまくできたら、

(日)(月)(火)(水)(木)(金)

と作っていく予定です。

手帳にライフログを書くときに、初めにすることは日付を入れることです。

日付は当初は手書きでした。

それがイヤで、ダイソーで見つけた8ケタのナンバリングスタンプを買いました。

今ではノートの左上に、毎日きれいな数字が並ぶようになっています。

しかし、問題は曜日でした。

どこをどう探しても曜日のスタンプがありません。

英語表記で、Mon.やTue.を見つけました。英語はパッと見分かりづらいのでイヤです。

日本語だと「ほぼ日」用でしょうか?

月、火、水…というのを見つけましたが、( )が付きません。

( )が付かないと、結局そこは手書きになってしまいます。

「20180925火」では分かりづらい。

「20180925(火)」がやはり視認しやすいと思いませんか。

そんなわけで、曜日のところは手書きで書いていましたが、

最近ハマっている「Pintarest」で消しゴムハンコの魅力に気付きました。

そうです、無いものは作ればいいのです。

ハンコだったら作れそうだし、消しゴムも身近なところにあります。

デザインカッターさえ買ってくればできそうだな~。

なんて思いつつ、作り方のサイトをいろいろ見たり、図書館で書籍を借りてきたりしながら調べてみました。

・普通の市販の消しゴムよりも、きちんと消しゴムハンコ用の消しゴムがあること。

・しかもダイソーとかで売っていること。その方が作りやすいらしいこと。

・彫刻刀もあると便利なこと(小学校時代のがあるはず)。

・下書きはトレーシングペーパーで書いて、転写すること。

・デザインカッターは斜め45度に刺して、消しゴムの方を動かすこと。

などが分かりました。

何はともあれ、うまく行かなくても数百円のダメージで済みますし、

うまくいけば、これからの趣味・楽しみの一つになるはずです。

そして、夜な夜な…子供たちが寝付いた後に作業すること1週間。

最初の1つを(土)に選んだのは、土曜日だったからではなく、

カタチが一番作りやすそうだと思ったからです。30分くらい掛かりました。

一番難しそうなのは(金)だと思ったので、自然とこの順番になりました。

2個めからは10分くらいで掘ることができるようになりました。

どうでしょう?

なんて微妙なクオリティなのでしょうか?

1つ1つの大きさも、1文字のなかでの線の太さも、どれも不揃い。。。

(金)が(全)に見えなくもないくらいです。

ナンバリングと押したときの書体の差も笑えるレベルです。

初めて自分でチャレンジした消しゴムハンコ。

とりあえず、これを手直ししつつ使っていきます。

他のハンコも作りながら、上達したころにまた作り直すかもしれません。

いや、そのころには飽きてやっていないかも。

だって、注文したほうが絶対にきれいな物が手に入りますよね。

使う理由は、自分で作った愛着だけですが、頑張った報告でした。

(今さらですが、次作るときはパソコンで下書きを書いて、それをトレースすれば大きさや書体は統一できそうです。や、やるのか・・・オレ!?)

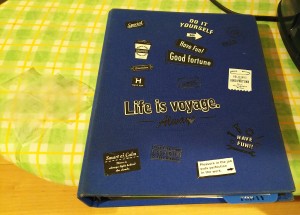

帆布のシステム手帳にアイロン転写シートを貼りました ― 2018/10/22

A5サイズのシステム手帳を使っています。

むかしは数万円もする皮の手帳を使っていましたが、今はそんな経済的ゆとりはなく、

数千円で買えるできるだけ安いもので満足するようにしています。

ここ最近、気に入っているのが「KDM」というところの帆布のバインダーです。

おそらく値段的に見て(1300円くらい)、保管用バインダーだと思われます。

内径19mmでそれなりに容量がありながら、ポケットだの何だのという装飾は一切ありません。

『KDMオリジナル A5サイズ6穴 システム手帳バインダー帆布』の特徴

そのシンプルさゆえに飽きない。

シンプルさゆえにカスタマイズの楽しみがある。

というわけで、しばらくはそのまま使っていたのですが、チョークの粉が付いたり、角が痛んだりと、さすがに厳しくなってきたので、ちょっとイジルことにしました。

大したことではありません。

ダイソーで見つけた「アイロン転写シート」を貼り付けてみました。これです。

アイロン使うのなんて、いつ以来でしょうか?

たまに自分でYシャツのアイロンがけをするのですが、それがいつだったか思い出せないくらい久しぶりです。

アイロン転写シートをハサミで切り離しながら、どんなレイアウトにしようか考えながら並べてみます。

アイロンを温めて、薄手のハンカチかなにかで当て布をして・・・ジュー!(という音はしませんが)

あっという間にできました。

いつものことながら、自己満足できるレベルです。

余らせても無駄にするだけなので、あるパーツはすべて貼り付けてしまいました。

ほかに貼るところはないだろう、アイロンを使おうと思わないだろうと思ったからです。

ちなみに表紙の内側には、B6サイズのクリアファイルと透明フィルム付箋をマステで固定しています。

地味なカスタマイズですが、十分に便利です。

安ければ、失敗してもいいやという思い切りで、カスタマイズも楽しめますね。

そんなわけで、来年から新しいカラーにしようと追加注文しました。

あ、あれ? 飽きないようにデコったはずなのに・・・

最近のコメント