【心理】フラッシュバックではなく、フラッシュフォワード ― 2019/03/31

少しずつ【被災地】カテゴリで、東日本大震災について書いていこうと思います。

半年ほどある講座に通って、被災地支援について少し学びました。

無事に資格を取りましたが、それはスタートであって、ここから学び続けるということです。

今回は表題のとおり、「フラッシュフォワード」という用語について学んだことを紹介します。

チェルノブイリ原発事故による精神的影響を追い続けるウクライナ放射線医学研究センターに、コンスタンチン・ロガノフスキー教授(精神神経学)がいらっしゃいます。

教授は次のように述べています。

「福島で起こったことでどのような心理的影響が考えられるかと言いますと、まずはPTSDです。それは特別な形になると思います。

今回の原発事故によるものは、ベトナム戦争やイラク戦争など戦争によるものとは大きく違います。

戦争の場合、過去の経験に何度も気持ちが戻っていきますけれども、

原発事故の場合は、未来に対する不安、子どもたちに障害が起こるのではないかといったことを生涯考えるわけです。

この違いが、精神科医あるいは心理学者、カウンセラーが注目しなければならない点です。」

「フラッシュフォワード」とは、チェルノブイリ原発事故被災者に見られた心理的な現象です。

強いトラウマ体験によって過去を思い出す「フラッシュバック」ではなく、

将来への不安やおそれによるストレス状態が見られるそうです。

その他、講座のときのメモ

1 チェルノブイリの原発事故を処理した作業員に見られた。

2 彼らは過去への恐怖ではなく、被曝したことによる不安に襲われた。

3 震災によって故郷を失った=将来をイメージできなくなるストレス。他の場所なら元に戻る、もしくは想像がつく。原発事故はイメージがない。

4 ストレスから不活発症候群になり、免疫力、抵抗力が下がる。

5 震災関連死の肺炎、心疾患で亡くなる人が48%、自殺者は6%。

6 国の災害慰問金の調査で分かった。個人情報保護法のため、今までなかなか分からなかった。

7 今後の被災者、災害関連死への対応が急がれる。

半年ほどある講座に通って、被災地支援について少し学びました。

無事に資格を取りましたが、それはスタートであって、ここから学び続けるということです。

今回は表題のとおり、「フラッシュフォワード」という用語について学んだことを紹介します。

チェルノブイリ原発事故による精神的影響を追い続けるウクライナ放射線医学研究センターに、コンスタンチン・ロガノフスキー教授(精神神経学)がいらっしゃいます。

教授は次のように述べています。

「福島で起こったことでどのような心理的影響が考えられるかと言いますと、まずはPTSDです。それは特別な形になると思います。

今回の原発事故によるものは、ベトナム戦争やイラク戦争など戦争によるものとは大きく違います。

戦争の場合、過去の経験に何度も気持ちが戻っていきますけれども、

原発事故の場合は、未来に対する不安、子どもたちに障害が起こるのではないかといったことを生涯考えるわけです。

この違いが、精神科医あるいは心理学者、カウンセラーが注目しなければならない点です。」

「フラッシュフォワード」とは、チェルノブイリ原発事故被災者に見られた心理的な現象です。

強いトラウマ体験によって過去を思い出す「フラッシュバック」ではなく、

将来への不安やおそれによるストレス状態が見られるそうです。

その他、講座のときのメモ

1 チェルノブイリの原発事故を処理した作業員に見られた。

2 彼らは過去への恐怖ではなく、被曝したことによる不安に襲われた。

3 震災によって故郷を失った=将来をイメージできなくなるストレス。他の場所なら元に戻る、もしくは想像がつく。原発事故はイメージがない。

4 ストレスから不活発症候群になり、免疫力、抵抗力が下がる。

5 震災関連死の肺炎、心疾患で亡くなる人が48%、自殺者は6%。

6 国の災害慰問金の調査で分かった。個人情報保護法のため、今までなかなか分からなかった。

7 今後の被災者、災害関連死への対応が急がれる。

『傾聴』によって実は生徒に癒されていた ― 2016/03/12

5年目にしてまた様々なテレビの特集番組が放送されています。

今回初めて知ったのですが,「サバイバー・ギルト」という言葉があるそうです。

つ【サバイバー・ギルト】

震災や事故などの被害に遭い、命が助かった幸運によって罪悪感にさいなまれること。PTSDの一種である。

自分はPTSDだとは思っていましたが,もうちょっとはっきりとした名前が付きました。

自分にラベルが貼られることは安心です。嫌がる人もいますけど,自分が何者か分からない恐怖よりかはマシです。

で,そんな症状への治療法として挙げられているのが,カウンセリングであり,最も基本的な手法である『傾聴』だそうです。

私は昔,カウンセリングをけっこう勉強しましたし,カウンセリングを受けたこともあります。傾聴の重要性も分かります。

しかし,今回の体験をカウンセラーには話していません。カウンセリングは薬ではありません。治るとは限らないのです。

そして,先ほど書きました。治ってしまったら自分が何者なのか,ラベルを一つ剥がされるのです。それは不安なことです。

傷ついていれば,私は傷ついているという顔をしていられます。そのほうが安心なのです。(安心領域を出るのは怖い)

めんどくさいと思いますか?それは人の心は単純ではないということです。あるいは私は面倒な人間なのです。

しかしながら,先日,震災体験について3年生に話をしたとき,正直しんどいなと思ったのですが,授業が終わったとき,ちょっとだけふわっと心が軽くなったのを感じました。

なんだろう,この感じ…。と,そのときはスルーしましたが,あとからよくよく考えて気が付きました。

そうです,私は生徒に話を聞いてもらって,癒されていたのです。

生徒は私の体験談を真剣に聞いてくれました。最後の授業だということもあるでしょうが,私が熱心に話すものだから,聞き入ってくれたのです。

しかも,質問したり茶々入れたりもしません。ときどき私が冗談を挟んだときに笑うくらいで,黙ってうんうんと聞いていてくれたのです。

これこそ『傾聴』です。生徒たちは私の話を傾聴してくれたのです。だから話を終えたとき,心がふわっとしたのです。納得がいきました。

そして生徒に癒されているということに参りました。でも自分の体験談を語ることは生徒のプラスになると信じています。

やはり生徒には伝えたい。自分が癒されるためではなく,生徒に自分の信念を伝えていきたい。

もっともっと,何年経っても,このことをきちんと伝えていこうと,決意を新たにしました。

今回初めて知ったのですが,「サバイバー・ギルト」という言葉があるそうです。

つ【サバイバー・ギルト】

震災や事故などの被害に遭い、命が助かった幸運によって罪悪感にさいなまれること。PTSDの一種である。

自分はPTSDだとは思っていましたが,もうちょっとはっきりとした名前が付きました。

自分にラベルが貼られることは安心です。嫌がる人もいますけど,自分が何者か分からない恐怖よりかはマシです。

で,そんな症状への治療法として挙げられているのが,カウンセリングであり,最も基本的な手法である『傾聴』だそうです。

私は昔,カウンセリングをけっこう勉強しましたし,カウンセリングを受けたこともあります。傾聴の重要性も分かります。

しかし,今回の体験をカウンセラーには話していません。カウンセリングは薬ではありません。治るとは限らないのです。

そして,先ほど書きました。治ってしまったら自分が何者なのか,ラベルを一つ剥がされるのです。それは不安なことです。

傷ついていれば,私は傷ついているという顔をしていられます。そのほうが安心なのです。(安心領域を出るのは怖い)

めんどくさいと思いますか?それは人の心は単純ではないということです。あるいは私は面倒な人間なのです。

しかしながら,先日,震災体験について3年生に話をしたとき,正直しんどいなと思ったのですが,授業が終わったとき,ちょっとだけふわっと心が軽くなったのを感じました。

なんだろう,この感じ…。と,そのときはスルーしましたが,あとからよくよく考えて気が付きました。

そうです,私は生徒に話を聞いてもらって,癒されていたのです。

生徒は私の体験談を真剣に聞いてくれました。最後の授業だということもあるでしょうが,私が熱心に話すものだから,聞き入ってくれたのです。

しかも,質問したり茶々入れたりもしません。ときどき私が冗談を挟んだときに笑うくらいで,黙ってうんうんと聞いていてくれたのです。

これこそ『傾聴』です。生徒たちは私の話を傾聴してくれたのです。だから話を終えたとき,心がふわっとしたのです。納得がいきました。

そして生徒に癒されているということに参りました。でも自分の体験談を語ることは生徒のプラスになると信じています。

やはり生徒には伝えたい。自分が癒されるためではなく,生徒に自分の信念を伝えていきたい。

もっともっと,何年経っても,このことをきちんと伝えていこうと,決意を新たにしました。

「あの日」から5年が経ちました。 ― 2016/03/11

毎年,年度末の授業進度の余裕を見ながら,この時期には震災の体験談を生徒達にしています。

写真もいくつかありますが,もっと見せたいものがあるのに,当時は写している余裕がありませんでした。

ゴミ箱からあふれたビールの空き缶の写真とか,象徴的で見せながら話したいんですけどね。

今年も入試後の3年生に,最後の授業として話しました。3年間,私の授業を受けてくれた生徒たちでした。

話しながらしだいに声が小さくなり,胸が締め付けられ,目にこみ上げるものがあります。それを誤魔化しながら,自分を奮い立たせて話しました。

今年度は放射線教育セミナーを本校で開いたので,同じセミナーを開いた各学校の先生方が集まっての反省会にも出席してきました。

放射線教育について携わっている大学の先生に噛みつくように意見してしまう自分を,抑えることができませんでした。

終わってから,丁重に頭を下げて先生方を見送りました。これから気をつけます…。

原発再稼働に向けて,国が動いています。電力会社が動いています。

残念でなりません。

原子爆弾を2度落とされて気が付いた日本です。

原発事故も2度起きないと分からないんですか。

中間貯蔵施設はまだ完成していませんよ。

最終処分場はまだ候補地さえ挙がっていませんよ。

原発の使用済み燃料貯蔵プールはあと数年で埋まりますよ。

六ヶ所村の再処理工場稼働はまた先送りになりましたよ。

核燃料サイクルは「リ」サイクルではありませんよ。

「もんじゅ」の維持費は1日5500万円だそうですよ。

原子力発電はもういいでしょう。

私たちが過去の戦争から学んだように,

原発も愚かな行為の一つだと学びましょうよ。

過去のものにしましょう。

子供たちが「昔は日本にも原発あったんだって。」と話す世の中にしましょう。

5年が経ちました。

それでもまだ3.11という日は私に影を落とします。

今日は疲れています。

写真もいくつかありますが,もっと見せたいものがあるのに,当時は写している余裕がありませんでした。

ゴミ箱からあふれたビールの空き缶の写真とか,象徴的で見せながら話したいんですけどね。

今年も入試後の3年生に,最後の授業として話しました。3年間,私の授業を受けてくれた生徒たちでした。

話しながらしだいに声が小さくなり,胸が締め付けられ,目にこみ上げるものがあります。それを誤魔化しながら,自分を奮い立たせて話しました。

今年度は放射線教育セミナーを本校で開いたので,同じセミナーを開いた各学校の先生方が集まっての反省会にも出席してきました。

放射線教育について携わっている大学の先生に噛みつくように意見してしまう自分を,抑えることができませんでした。

終わってから,丁重に頭を下げて先生方を見送りました。これから気をつけます…。

原発再稼働に向けて,国が動いています。電力会社が動いています。

残念でなりません。

原子爆弾を2度落とされて気が付いた日本です。

原発事故も2度起きないと分からないんですか。

中間貯蔵施設はまだ完成していませんよ。

最終処分場はまだ候補地さえ挙がっていませんよ。

原発の使用済み燃料貯蔵プールはあと数年で埋まりますよ。

六ヶ所村の再処理工場稼働はまた先送りになりましたよ。

核燃料サイクルは「リ」サイクルではありませんよ。

「もんじゅ」の維持費は1日5500万円だそうですよ。

原子力発電はもういいでしょう。

私たちが過去の戦争から学んだように,

原発も愚かな行為の一つだと学びましょうよ。

過去のものにしましょう。

子供たちが「昔は日本にも原発あったんだって。」と話す世の中にしましょう。

5年が経ちました。

それでもまだ3.11という日は私に影を落とします。

今日は疲れています。

体育館からの避難方法は計画されていますか? ― 2016/02/15

まもなく卒業式ですね。

各学校で卒業式に向けての練習が行われていることと思います。

3年生も保護者も,来賓や在校生,職員も,みんなの心に残る式になるといいですね。

さて表題の件ですが,うちの自治体では,今年度の卒業式が3月11日に予定されています。

当然,東日本大震災を思い出すわけですが,あれは3月11日の午後2時46分でした。

卒業式が終わり,大半の生徒は自宅に帰宅していました。そのおかげで中学校では保護者に返すという心配がほとんどありませんでした。(逆に安否確認できなくて心配にもなりましたが。)

もしも午前中の卒業式の真っ最中に,あの巨大地震が来ていたらと思うと,恐ろしくなります。

通常,体育館は校庭を使えないときの避難場所として使われる場所です。

しかし,体育館にいたら照明や天井が落ちてくる危険性もあるわけで,場合によっては体育館から別の場所(校庭)へ避難すべき時があります。

体育館から何百人という生徒,保護者,来賓が安全に避難しなければなりません。想像しただけでも大混乱になるでしょう。

みなさんの学校では,体育館から避難する方法は決まっていますか? 計画されていますか? 出席者に周知してありますか?

対応するのは学校職員です。もし計画されていないのであれば,ぜひ管理職に提案してみてください。

念のためです。何もなければ笑って済みます。でもあの地震は突然やってきたのです。

どこに座っている人がどの出入り口から脱出するのか?

体育館を出たらどこへ向かうのか?

その判断を誰が下すのか?(ふつうは校長でしょうが)

この3点を生徒に確認しておくだけでも混乱は減るはずです。

それ以降の対応は通常の避難と同じように人員点呼です。

来賓や保護者は教頭,教務もしくは受付担当教員が対応するといいかもしれません。詳細は学校次第です。

悲劇を繰り返してはいけません。念のためです。

それでは素晴らしい式になることを祈ります。

各学校で卒業式に向けての練習が行われていることと思います。

3年生も保護者も,来賓や在校生,職員も,みんなの心に残る式になるといいですね。

さて表題の件ですが,うちの自治体では,今年度の卒業式が3月11日に予定されています。

当然,東日本大震災を思い出すわけですが,あれは3月11日の午後2時46分でした。

卒業式が終わり,大半の生徒は自宅に帰宅していました。そのおかげで中学校では保護者に返すという心配がほとんどありませんでした。(逆に安否確認できなくて心配にもなりましたが。)

もしも午前中の卒業式の真っ最中に,あの巨大地震が来ていたらと思うと,恐ろしくなります。

通常,体育館は校庭を使えないときの避難場所として使われる場所です。

しかし,体育館にいたら照明や天井が落ちてくる危険性もあるわけで,場合によっては体育館から別の場所(校庭)へ避難すべき時があります。

体育館から何百人という生徒,保護者,来賓が安全に避難しなければなりません。想像しただけでも大混乱になるでしょう。

みなさんの学校では,体育館から避難する方法は決まっていますか? 計画されていますか? 出席者に周知してありますか?

対応するのは学校職員です。もし計画されていないのであれば,ぜひ管理職に提案してみてください。

念のためです。何もなければ笑って済みます。でもあの地震は突然やってきたのです。

どこに座っている人がどの出入り口から脱出するのか?

体育館を出たらどこへ向かうのか?

その判断を誰が下すのか?(ふつうは校長でしょうが)

この3点を生徒に確認しておくだけでも混乱は減るはずです。

それ以降の対応は通常の避難と同じように人員点呼です。

来賓や保護者は教頭,教務もしくは受付担当教員が対応するといいかもしれません。詳細は学校次第です。

悲劇を繰り返してはいけません。念のためです。

それでは素晴らしい式になることを祈ります。

【原稿】災害の映像を見せた後に話すこと ― 2016/02/08

最近,いろいろなところで災害が起きています。

関東地方での連続した地震,台湾の直下型地震,そして桜島の噴火…。

これだけ続いてしまうと一体全体どうにかなってしまうのではないか。と不安にもなります。

こういった災害時には,新聞やニュース動画を資料として「防災」について話をしています。

タイムリーな話題なだけに,生徒たちの食いついてきます。

3学期の学習として,ちょうど関連領域を扱う頃ですね。1年生は地震・火山,2年生は気象(雷),3年生は自然災害があります。

今回は桜島の噴火の際に見られた「火山雷」について動画を見せました。生徒たちは食い入りうようにニュースを観ていました。

そして終わりの火山雷の場面でぼそっと…「かっこいい」と一人がつぶやきました。

もちろん,それを狙っていたわけですが,動画終了後こんなふうに話しました。

「今回は火山の瞬間を観てもらいました。あの火山のなかで見えた光は火山雷といいます。

ふつうの雷は,雲のなかで氷同士がぶつかって静電気が生じて雷として落ちてくるんだけど,

火山雷は噴火によって細かい岩石同士がこすれて静電気ができることによって起きる現象です。

観ていると,かっこいいとか,すげーとか,思うよね。

でもね,忘れないでほしいことがあるんだ。

あの火山の下には,住んでいる人の生活があるんだってこと。

車に火山灰が降り積もっているシーンがあったけど,それだけじゃないんだよね。家や畑がダメになったり,避難しなければならなくなったり,あそこにいる人たちは大変な思いをしているんだよ。

思うのはいいよ,つい口に出るのも仕方ない。でも,そういう被災した人たちを思いやることも忘れないでほしいな。」

このあとは,学年・学級の実態に応じて,防災・減災に関する話をします。例えば…

家族で避難場所を決めているか。ちなみに,生徒はそもそも避難場所に指定される学校にいます。心配なのは仕事に行っている大人のほうです。

防災かばんは準備してあるか。賞味期限切れの食料が入っていないか,半年ごとに確認しましょう。

通信・連絡手段は決めてあるか。固定電話,携帯電話,SNSでそれぞれ連絡先を確認しておくと,家族で合流しやすくなります。

(被災地のみなさんのご無事と,一日も早い地域の復旧・復興を願っています。)

関東地方での連続した地震,台湾の直下型地震,そして桜島の噴火…。

これだけ続いてしまうと一体全体どうにかなってしまうのではないか。と不安にもなります。

こういった災害時には,新聞やニュース動画を資料として「防災」について話をしています。

タイムリーな話題なだけに,生徒たちの食いついてきます。

3学期の学習として,ちょうど関連領域を扱う頃ですね。1年生は地震・火山,2年生は気象(雷),3年生は自然災害があります。

今回は桜島の噴火の際に見られた「火山雷」について動画を見せました。生徒たちは食い入りうようにニュースを観ていました。

そして終わりの火山雷の場面でぼそっと…「かっこいい」と一人がつぶやきました。

もちろん,それを狙っていたわけですが,動画終了後こんなふうに話しました。

「今回は火山の瞬間を観てもらいました。あの火山のなかで見えた光は火山雷といいます。

ふつうの雷は,雲のなかで氷同士がぶつかって静電気が生じて雷として落ちてくるんだけど,

火山雷は噴火によって細かい岩石同士がこすれて静電気ができることによって起きる現象です。

観ていると,かっこいいとか,すげーとか,思うよね。

でもね,忘れないでほしいことがあるんだ。

あの火山の下には,住んでいる人の生活があるんだってこと。

車に火山灰が降り積もっているシーンがあったけど,それだけじゃないんだよね。家や畑がダメになったり,避難しなければならなくなったり,あそこにいる人たちは大変な思いをしているんだよ。

思うのはいいよ,つい口に出るのも仕方ない。でも,そういう被災した人たちを思いやることも忘れないでほしいな。」

このあとは,学年・学級の実態に応じて,防災・減災に関する話をします。例えば…

家族で避難場所を決めているか。ちなみに,生徒はそもそも避難場所に指定される学校にいます。心配なのは仕事に行っている大人のほうです。

防災かばんは準備してあるか。賞味期限切れの食料が入っていないか,半年ごとに確認しましょう。

通信・連絡手段は決めてあるか。固定電話,携帯電話,SNSでそれぞれ連絡先を確認しておくと,家族で合流しやすくなります。

(被災地のみなさんのご無事と,一日も早い地域の復旧・復興を願っています。)

太平洋を見るのが嫌だ。 ― 2014/07/30

先日,テレビで太平洋が映し出されたときに,こういう感情が芽生えました。穏やかな海なのに,見ていると怖くなってきます。

(太平洋を見るのが嫌だ。)

広々と穏やかな太平洋の映像を観ながら,脳裏に津波が浮かび上がってきてしまいました。

嫁ちゃんに話したら,「トラウマだね」って言われました。

そうなのかもしれません。

あの海の色が嫌なんだと思います。

沖縄や海外の,エメラルドグリーンとかコバルトブルーの,ちがう色の海にはそういう感情が出てきません。

でも今度,太平洋の近くで研修があります。

実際に自分の目で見て,判断しようと思っています。

「太平洋!来るなら来い!」

(あ,俺が行くのか。。。)

(太平洋を見るのが嫌だ。)

広々と穏やかな太平洋の映像を観ながら,脳裏に津波が浮かび上がってきてしまいました。

嫁ちゃんに話したら,「トラウマだね」って言われました。

そうなのかもしれません。

あの海の色が嫌なんだと思います。

沖縄や海外の,エメラルドグリーンとかコバルトブルーの,ちがう色の海にはそういう感情が出てきません。

でも今度,太平洋の近くで研修があります。

実際に自分の目で見て,判断しようと思っています。

「太平洋!来るなら来い!」

(あ,俺が行くのか。。。)

教材屋さんにドライアイスをお願いしたい ― 2014/05/14

今年は中教研理科部会の役員になりました。

主な仕事は2分野の司会です。

先日の会議では,初めてということで副の先生にやっていただきましたが,つぎは引き受けなければならないですね。

今年は放射線教育についても,少し関わることになりそうなので,去年以上に忙しくなりそうです。

こういう校外の仕事がだんだんと増えてきたな…,理科室にこもって学校の生徒だけ相手してればいい…,という世代ではなくなってきたな,と感じる今日この頃。。。

さて,タイトルの件ですが,全国の教材屋さんに当てはまるかどうか分かりませんし,採算が合うほど儲かるかどうかわかりませんが,現場の理科教師として,私からの提案です。

つ『学校に,ドライアイスを届けてほしい。』

つ『ドライアイスを買ってくるのを代行してほしい。』

いかがでしょうか?

中学校の理科の先生方なら,たぶん「お,それはありがたいかも」と感じるのではないでしょうか?

では,その背景を述べます。

原発事故後,放射線教育についての取り組みが求められるようになりました。

子供,保護者,学校,地域,行政・・・いろいろなところから要請・要望されて,先生方(特に理科の先生)も苦労されていることと思います。

国から出されている資料や,いろいろな書籍などにあたっていけば,

知識として教えることは何とかできます。

内容が正しいとか,適切だとかは,まだまだ議論の余地はあると思いますが,とにかく教えることはできます。

難しいのは,放射線を「身近なもの,目で見て分かるもの」として実感してもらうことです。

一方的に知識を伝達するならば,テレビなどのメディアでいいはずです。

あくまでも,学校での授業・事業として求められているのですよね。

子供たち(大人も)にとって大切なのは,言葉ではなく,体験ですね。

講義よりも実験が求められるわけです。

そして,放射線教育の一番メジャーな実験は,「霧箱」の実験です。

やったことがある方なら分かりますが,一般的かつ現実的に買い揃えられる値段の「霧箱」には,冷媒としてドライアイスが必要になります。

しかし,ここからが現場の課題なのですが,ドライアイスを買いに行くのが難しいのです。

ドライアイスは保管が利きません。

どんどん気化して二酸化炭素になってしまうので,密封しておくことはできません。(大変危険です。)

新聞紙などで多少は外気を遠ざけることはできますが,もって1日。夏であれば半日もてばいいほうでしょう。

ですから,霧箱の授業を行う前日の夕方か,当日の朝にドライアイスを買いに行かなくてはなりません。

都市部であれば,たいていは手に入ります。ガス屋さんだったり,氷屋さんだったり,ちょっと工場チックな感じの所にはなりますが,調べてみれば意外とあります。問い合わせて授業で使うという事情を話せば,対応してくれるはずです。

(「ドライアイス 販売 (地名)」でググってみてください。)

しかし,現場の先生には,そこへ買いに行く余裕がありません。昼間は授業,放課後は部活動を抱えているのですから。

というわけで,各学校では霧箱の実験セットは買い揃えたものの,結局は「ドライアイスが手に入らないから」という理由で,実験せずに終わってしまっているというのが,実情ではないでしょうか?

そこで,教材屋さんの出番です。

各学校に出向いた際に,理科の先生に声を掛けて,「ドライアイスとかどうですかね?」と尋ねてみてください。2人に1人は興味をもってくれると思います(←当てずっぽう^^;)

もちろん,採算に見合うだけの手数料は取ってください。

私だったら,利用するのは年に1~2回だとしても,とても助かります。

ちなみに,液体窒素用の容器なんて10万円超してしまうので,学校でもっているところは珍しいです。(液体窒素を必要とする実験がない)

そこで,教材屋さんが容器を準備して,液体窒素を届けてくれる,なんてサービスをしたら,意外と需要があるように思います。

理科の先生にとっては,生徒に人気のある教材ですから。

以上,教材屋さんへの提案でした。

とりあえず,次に教材屋さんが来たら言ってみよう。

主な仕事は2分野の司会です。

先日の会議では,初めてということで副の先生にやっていただきましたが,つぎは引き受けなければならないですね。

今年は放射線教育についても,少し関わることになりそうなので,去年以上に忙しくなりそうです。

こういう校外の仕事がだんだんと増えてきたな…,理科室にこもって学校の生徒だけ相手してればいい…,という世代ではなくなってきたな,と感じる今日この頃。。。

さて,タイトルの件ですが,全国の教材屋さんに当てはまるかどうか分かりませんし,採算が合うほど儲かるかどうかわかりませんが,現場の理科教師として,私からの提案です。

つ『学校に,ドライアイスを届けてほしい。』

つ『ドライアイスを買ってくるのを代行してほしい。』

いかがでしょうか?

中学校の理科の先生方なら,たぶん「お,それはありがたいかも」と感じるのではないでしょうか?

では,その背景を述べます。

原発事故後,放射線教育についての取り組みが求められるようになりました。

子供,保護者,学校,地域,行政・・・いろいろなところから要請・要望されて,先生方(特に理科の先生)も苦労されていることと思います。

国から出されている資料や,いろいろな書籍などにあたっていけば,

知識として教えることは何とかできます。

内容が正しいとか,適切だとかは,まだまだ議論の余地はあると思いますが,とにかく教えることはできます。

難しいのは,放射線を「身近なもの,目で見て分かるもの」として実感してもらうことです。

一方的に知識を伝達するならば,テレビなどのメディアでいいはずです。

あくまでも,学校での授業・事業として求められているのですよね。

子供たち(大人も)にとって大切なのは,言葉ではなく,体験ですね。

講義よりも実験が求められるわけです。

そして,放射線教育の一番メジャーな実験は,「霧箱」の実験です。

やったことがある方なら分かりますが,一般的かつ現実的に買い揃えられる値段の「霧箱」には,冷媒としてドライアイスが必要になります。

しかし,ここからが現場の課題なのですが,ドライアイスを買いに行くのが難しいのです。

ドライアイスは保管が利きません。

どんどん気化して二酸化炭素になってしまうので,密封しておくことはできません。(大変危険です。)

新聞紙などで多少は外気を遠ざけることはできますが,もって1日。夏であれば半日もてばいいほうでしょう。

ですから,霧箱の授業を行う前日の夕方か,当日の朝にドライアイスを買いに行かなくてはなりません。

都市部であれば,たいていは手に入ります。ガス屋さんだったり,氷屋さんだったり,ちょっと工場チックな感じの所にはなりますが,調べてみれば意外とあります。問い合わせて授業で使うという事情を話せば,対応してくれるはずです。

(「ドライアイス 販売 (地名)」でググってみてください。)

しかし,現場の先生には,そこへ買いに行く余裕がありません。昼間は授業,放課後は部活動を抱えているのですから。

というわけで,各学校では霧箱の実験セットは買い揃えたものの,結局は「ドライアイスが手に入らないから」という理由で,実験せずに終わってしまっているというのが,実情ではないでしょうか?

そこで,教材屋さんの出番です。

各学校に出向いた際に,理科の先生に声を掛けて,「ドライアイスとかどうですかね?」と尋ねてみてください。2人に1人は興味をもってくれると思います(←当てずっぽう^^;)

もちろん,採算に見合うだけの手数料は取ってください。

私だったら,利用するのは年に1~2回だとしても,とても助かります。

ちなみに,液体窒素用の容器なんて10万円超してしまうので,学校でもっているところは珍しいです。(液体窒素を必要とする実験がない)

そこで,教材屋さんが容器を準備して,液体窒素を届けてくれる,なんてサービスをしたら,意外と需要があるように思います。

理科の先生にとっては,生徒に人気のある教材ですから。

以上,教材屋さんへの提案でした。

とりあえず,次に教材屋さんが来たら言ってみよう。

「3.11」から3年…。 ― 2014/03/11

2011年3月11日「東日本大震災」から3年が経ちました。

各地で式典が行われ,半旗が掲げられ,黙とうが捧げられました。

テレビでは津波や原発事故についての放送,被災者や放射線に関する報道が多い1日でした。

そういう自分はといえば,今日一日はふさぎ込んでいました。

自分のなかで様々な声が反響していて,人と話す気になれませんでした。

これがPTSD(心的外傷後ストレス障害)なのかもしれないな,ああ,オレはまだ立ち直っていないんだな,と気が付きました。

あのときの判断は正しかったのか・・・?

あのときの行動に不実はなかったのか・・・?

あの置き去りにした住民のみなさんはどうなったんだ・・・?

自分のことを恨んでいないだろうか・・・?

でも自分だって被曝したんだ・・・。

だけど自分は逃げるところがあったじゃないか・・・。

嫁ちゃんと500人を天秤にかけるようなことをしていいのか・・・?

もっといい解決策があったんじゃないか・・・?

嫁ちゃんと家族を守ることができたんだ,それでいい。いや,でも・・・

今は周りに同じような経験をした人がいません。

思いを共有できる人がいないというのは,しんどいのだな,と思いました。

だからこうしてブログで打ち明けているのでしょうね。

スクールカウンセラーともっと気楽に話せたらいいのだけれど,共感してもらえるかどうか・・・不安に思ってしまって,誰に打ち明けることもできません。

もちろん,嫁ちゃんという強力な理解者がいてくれるのは,この上ない有り難いことなのですが・・・,いまは娘ちゃんが中心の生活です。自分のことは自分で処置しなければなりません。

あれから3年・・・。何か変わりましたか?

3年も経ちましたか?3年しか経っていませんか?

私はこの3年で,震災が引き金となった3回の異動と2回の引っ越しをして,ライフイベントとして結婚と出産を経験しました。

今でも置き去りにした避難者のみなさんのことを思いだして苦しくなります。

異例の人事によって急きょ別れることになった生徒たちのことを思い出して申し訳なくなります。

立て続けの引っ越しの都合で何の挨拶もできずに去ることになった学校への情けない思いも持っています。

新しい異動先では,新しい出会いだけではなく,懐かしい先生ともお会いできました。

ICTやNLPといった,それまでの自分の考え方・授業のやり方の基盤を揺るがす経験もしました。

自分が夫になり,父になり,自分の新しい家族を築くことになりました。それに合わせて,たくさんの親戚もでき,温かな出会いをたくさん経験しました。

幸も不幸も,十分にありました。失ったものも,新しく得たものも,本当にたくさんあります。

テレビ画面に(このあと津波の映像が流れます)というテロップが出るたびに,そんなに気を使うんだったら初めから放送しないでよ,なんていう独りよがりな思いが込み上げました。

あの津波で流されていく家々を見るたびに,そこに大勢の人の人生が詰まっていたのだ,と考えてしまいます。

原発から放射線が拡散したという図を見るたびに,それで大勢の人の人生が狂わされてしまったのだ,と感じてしまいます。

自分もその端くれです。端くれであるために,当事者としても,第三者としても,中途半端で困っているのだと思います。

泣くに泣けない。泣くほどでもないけど,他人事にも思えない。

こんな感情は誰にも説明できません。

だから今日は,一日ふさぎ込んでいたのです。

まもなく夜が明けます。「4年目」の第一歩です。

各地で式典が行われ,半旗が掲げられ,黙とうが捧げられました。

テレビでは津波や原発事故についての放送,被災者や放射線に関する報道が多い1日でした。

そういう自分はといえば,今日一日はふさぎ込んでいました。

自分のなかで様々な声が反響していて,人と話す気になれませんでした。

これがPTSD(心的外傷後ストレス障害)なのかもしれないな,ああ,オレはまだ立ち直っていないんだな,と気が付きました。

あのときの判断は正しかったのか・・・?

あのときの行動に不実はなかったのか・・・?

あの置き去りにした住民のみなさんはどうなったんだ・・・?

自分のことを恨んでいないだろうか・・・?

でも自分だって被曝したんだ・・・。

だけど自分は逃げるところがあったじゃないか・・・。

嫁ちゃんと500人を天秤にかけるようなことをしていいのか・・・?

もっといい解決策があったんじゃないか・・・?

嫁ちゃんと家族を守ることができたんだ,それでいい。いや,でも・・・

今は周りに同じような経験をした人がいません。

思いを共有できる人がいないというのは,しんどいのだな,と思いました。

だからこうしてブログで打ち明けているのでしょうね。

スクールカウンセラーともっと気楽に話せたらいいのだけれど,共感してもらえるかどうか・・・不安に思ってしまって,誰に打ち明けることもできません。

もちろん,嫁ちゃんという強力な理解者がいてくれるのは,この上ない有り難いことなのですが・・・,いまは娘ちゃんが中心の生活です。自分のことは自分で処置しなければなりません。

あれから3年・・・。何か変わりましたか?

3年も経ちましたか?3年しか経っていませんか?

私はこの3年で,震災が引き金となった3回の異動と2回の引っ越しをして,ライフイベントとして結婚と出産を経験しました。

今でも置き去りにした避難者のみなさんのことを思いだして苦しくなります。

異例の人事によって急きょ別れることになった生徒たちのことを思い出して申し訳なくなります。

立て続けの引っ越しの都合で何の挨拶もできずに去ることになった学校への情けない思いも持っています。

新しい異動先では,新しい出会いだけではなく,懐かしい先生ともお会いできました。

ICTやNLPといった,それまでの自分の考え方・授業のやり方の基盤を揺るがす経験もしました。

自分が夫になり,父になり,自分の新しい家族を築くことになりました。それに合わせて,たくさんの親戚もでき,温かな出会いをたくさん経験しました。

幸も不幸も,十分にありました。失ったものも,新しく得たものも,本当にたくさんあります。

テレビ画面に(このあと津波の映像が流れます)というテロップが出るたびに,そんなに気を使うんだったら初めから放送しないでよ,なんていう独りよがりな思いが込み上げました。

あの津波で流されていく家々を見るたびに,そこに大勢の人の人生が詰まっていたのだ,と考えてしまいます。

原発から放射線が拡散したという図を見るたびに,それで大勢の人の人生が狂わされてしまったのだ,と感じてしまいます。

自分もその端くれです。端くれであるために,当事者としても,第三者としても,中途半端で困っているのだと思います。

泣くに泣けない。泣くほどでもないけど,他人事にも思えない。

こんな感情は誰にも説明できません。

だから今日は,一日ふさぎ込んでいたのです。

まもなく夜が明けます。「4年目」の第一歩です。

給食のありがたみを感じる ― 2013/09/24

4時間目が終わって教室へ向かうとき、(準備がちゃんと進んでるかなー?)と思いながら,そそくさと職員室を出て行きます。

職員室で給食を食べる先生方の話題は「今日はどんな給食かな?」ではなく,たいてい給食への批評です。

わたしはその会話に混ざりたくありません。聞きたくないと思っています。

「まずい。多い。少ない。熱い。ぬるい。脂っこい。味がない。またこれか。…。」そんな言葉は聞きたくないのです。

震災のとき、必死の思いで避難生活をすることになった私は、避難所で固い塩おにぎりをもらって食べていました。

配給を持ってきてくださる方から「つぎ、いつ貰えるか分かりませんよ」と言われながら受け取ると、二つのうち一つしか食べれませんでした。

そんな状況を乗り切って、学校再開へ向けて先生方が再集結し、子供たちが戻ってきました。

多くの問題はあったのですが、その一つが給食センターが機能しなくなり,「給食が準備できない。」ということでした。

学校再開にあたって,「給食は行いません。その代わりになるような食事を提供します。」という決定が下され,保護者に通知されました。

お昼になると,給食ではなく配給が行われました。

毎日,管理栄養士の先生が教員や子どもたちに笑顔で届けてくれました。

「一人,おにぎり2個とバナナと牛乳です。」

それにプラスされるものがときどきありました。

「今日は魚肉ソーセージが付いています。」

「今日は味噌汁が作れました。」

「今日は漬物があります。」

「今日はおにぎりにふりかけが付いてます。」

栄養バランスも見た目も,何もかもが不足した食事でした。

生徒たちはみんなで分け合って食べていました。

きっと,調理員や管理栄養士の先生がいちばん悔しかったにちがいありません。

そんな状況が2ヶ月ほど続いたある日,カレーが出ました。

あの日の子どもたちの喜びようと言ったらありません。先生方もみんな笑顔で食べていました。

(カレーが作れるくらいまで復旧したのだな)と思っていると,管理栄養士の先生が私に言いました。

「今まで,支援物資でじゃがいもやにんじんを少しずつもらっていたのだけど,生徒全員に提供できる量がなかったの。やっと全員にカレーをつくれるまで材料が集まったの。」

涙を浮かべているように見えました。

(ああ,この先生は本当に子どものことを思っている。)

わたしは辞令を受けて異動することになっており,このカレーが最後の配給となりました。

しかし,このような状況はまだしばらく続いたはずです。

今でもあの先生のことを思うと,給食をありがたく感じます。

給食に文句なんか言いません。

食べたくても食べられなかった生徒の我慢を知っています。

食べさせたくても食べさせられなかった先生の悔しさを知っています。

給食を食べられることは,有り難いことなのです。

(全国の皆さま,被災地にさまざまな支援物資を送っていただきありがとうございました。)

職員室で給食を食べる先生方の話題は「今日はどんな給食かな?」ではなく,たいてい給食への批評です。

わたしはその会話に混ざりたくありません。聞きたくないと思っています。

「まずい。多い。少ない。熱い。ぬるい。脂っこい。味がない。またこれか。…。」そんな言葉は聞きたくないのです。

震災のとき、必死の思いで避難生活をすることになった私は、避難所で固い塩おにぎりをもらって食べていました。

配給を持ってきてくださる方から「つぎ、いつ貰えるか分かりませんよ」と言われながら受け取ると、二つのうち一つしか食べれませんでした。

そんな状況を乗り切って、学校再開へ向けて先生方が再集結し、子供たちが戻ってきました。

多くの問題はあったのですが、その一つが給食センターが機能しなくなり,「給食が準備できない。」ということでした。

学校再開にあたって,「給食は行いません。その代わりになるような食事を提供します。」という決定が下され,保護者に通知されました。

お昼になると,給食ではなく配給が行われました。

毎日,管理栄養士の先生が教員や子どもたちに笑顔で届けてくれました。

「一人,おにぎり2個とバナナと牛乳です。」

それにプラスされるものがときどきありました。

「今日は魚肉ソーセージが付いています。」

「今日は味噌汁が作れました。」

「今日は漬物があります。」

「今日はおにぎりにふりかけが付いてます。」

栄養バランスも見た目も,何もかもが不足した食事でした。

生徒たちはみんなで分け合って食べていました。

きっと,調理員や管理栄養士の先生がいちばん悔しかったにちがいありません。

そんな状況が2ヶ月ほど続いたある日,カレーが出ました。

あの日の子どもたちの喜びようと言ったらありません。先生方もみんな笑顔で食べていました。

(カレーが作れるくらいまで復旧したのだな)と思っていると,管理栄養士の先生が私に言いました。

「今まで,支援物資でじゃがいもやにんじんを少しずつもらっていたのだけど,生徒全員に提供できる量がなかったの。やっと全員にカレーをつくれるまで材料が集まったの。」

涙を浮かべているように見えました。

(ああ,この先生は本当に子どものことを思っている。)

わたしは辞令を受けて異動することになっており,このカレーが最後の配給となりました。

しかし,このような状況はまだしばらく続いたはずです。

今でもあの先生のことを思うと,給食をありがたく感じます。

給食に文句なんか言いません。

食べたくても食べられなかった生徒の我慢を知っています。

食べさせたくても食べさせられなかった先生の悔しさを知っています。

給食を食べられることは,有り難いことなのです。

(全国の皆さま,被災地にさまざまな支援物資を送っていただきありがとうございました。)

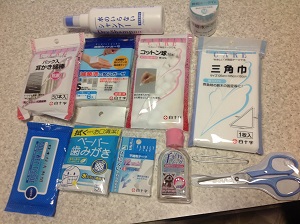

非常食&避難用具リストを作った ― 2013/07/25

非常食

□ ごはん3パック 20131017

□ アルファ化米2つ 201701

□ ちょい食べカレー 20131115

□ さばの水煮 20141201

□ さばのミソ煮込み 20150101

□ いわしの蒲焼 20150101

□ ぶりの照り焼き 20150201

□ 缶詰パン いちご2つ 201506

□ 缶詰パン オレンジ2つ 201507

□ RITZ 201702

□ ごはん3パック 20131017

□ アルファ化米2つ 201701

□ ちょい食べカレー 20131115

□ さばの水煮 20141201

□ さばのミソ煮込み 20150101

□ いわしの蒲焼 20150101

□ ぶりの照り焼き 20150201

□ 缶詰パン いちご2つ 201506

□ 缶詰パン オレンジ2つ 201507

□ RITZ 201702

救急セット

□ 水のいらないシャンプー

□ ペーパー歯みがき

□ ウエットティッシュ

□ 不織布テープ

□ 手ピカジェル 201210

□ ハサミ

□ 毛抜き

□ 三角巾

□ コットン球

□ 滅菌ガーゼS

□ 綿棒

□ 伸縮包帯M

□ 消毒液

非常用具

□ 非常トイレ 25パック

□ 消毒スプレー 2つ

□ マスクふつうサイズ 10枚

□ マスクやや小さめ 7枚

□ ダイナモラジオ

今後そろえるもの

□ 絆創膏

□ 下痢止め

□ 解熱剤(抗生物質)

□ 歯みがきセット

非常食の消費期限はときどき見直していたのですが,今回は何があるのかEvernoteにリストしてみました。さらに写真も撮って視覚的にも分かりやすくしました。

これらすべてが一つのリュックに入っています。もちろん水や靴や懐中電灯や下着などなど,いざというときにはもっともっと必要になるのですが,リュックには普段使わないものやウッカリしてしまいそうなものを入れるようにしました。

何もないのが一番ですが,いつ何が起こるかわからない,ということを体験してしまいましたからね。「備えあれば(少しだけ)憂いなし」です。

これらすべてが一つのリュックに入っています。もちろん水や靴や懐中電灯や下着などなど,いざというときにはもっともっと必要になるのですが,リュックには普段使わないものやウッカリしてしまいそうなものを入れるようにしました。

何もないのが一番ですが,いつ何が起こるかわからない,ということを体験してしまいましたからね。「備えあれば(少しだけ)憂いなし」です。

最近のコメント